О самом знаменитом озере Киргизии – Иссык-Куль слышали, наверняка, все, даже те, кто никогда здесь не был. Но мало кто знает, что в Киргизии есть свое соленое Мертвое озеро, схожее по своим свойствам, как считают в этой горной стране, с Мертвым морем в Израиле и Большим Соленым озером Северной Америки.

И если до Иссык-Куля никакой сложности добраться нет – озеро окружает асфальтированная дорога, проложенная большей частью в непосредственной близости от его берегов, то путь в 14 километров от трассы до Мертвого озера среди песчаных скал и холмов по грунтовой дороге, напоминающей хорошую терку, может стать настоящим приключением.

Поразительно, что эти два непохожих друг на друга озера расположены совсем рядом, в каком-то полукилометре друг от друга. Стоит только заглянуть за высокий бархан, как перед глазами появляется миниатюрный водоем почти круглой формы (1 км длиной и 600 метров шириной). Это и есть Мертвое озеро Кузкёль.

Дорога к озеру

Так получилось, что путь к Мертвому озеру начинался у нас в сумерки, накрывшие небольшой городок Балыкчи. Нужно было не мешкать, ведь дорога на озеро не из легких. Внезапный ураганный ветер, пронизывавший до костей, казалось, тоже торопил и подгонял машину скорее добраться до пункта назначения.

Быстро промелькнули 73 км по южному берегу Иссык-Куля. Оставались какие-то 14 километров вглубь, которые, как оказалось, мы преодолевали несколько часов в полной кромешной тьме, не считая света фар, тускло освещавших дорогу. И когда машина свернула на проселочную колею, ведущую к озеру, за окном была уже такая черная темень, что медленно проплывавшие справа холмы казались огромными и страшными скалами, готовыми свалиться на голову. Успокаивал только свет далеких звезд, сверкавших, словно драгоценные камни, в бездонном ночном небе.

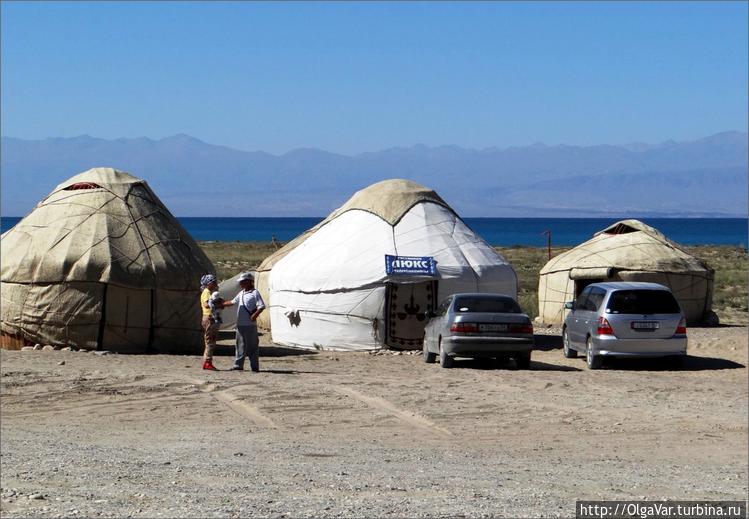

Что еще скрывала темнота, я смогла увидеть лишь на следующий день, когда возвращались с озера той же дорогой. А скрывала она озеро Иссык-Куль, неширокой полоской протянувшееся за эффектными юртами, и небольшие холмы, не казавшиеся уже такими опасными…

Но пока мы этого не знали и оставались в полном неведении. Постепенно за окном картина изменилась, насколько можно было что-то разглядеть в черноте навалившейся на нас ночи. Тени скал исчезли и сменились еле видимыми в свете фар невысокими кустарниками вдоль песчаной дороги, которая должна привести к стоянке у озера. Но стоянка всё не появлялась. Вместо неё вырастали кусты травы в человеческий рост, а дорога становилась всё больше непроходимой и неизвестно куда вела. Стало ясно, что мы заблудились.

С трудом развернувшись на маленьком пятачке, машина осторожно стала красться обратно меж кустов, пока не добралась до какой-то очередной развилки, которую мы пропустили.

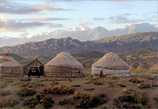

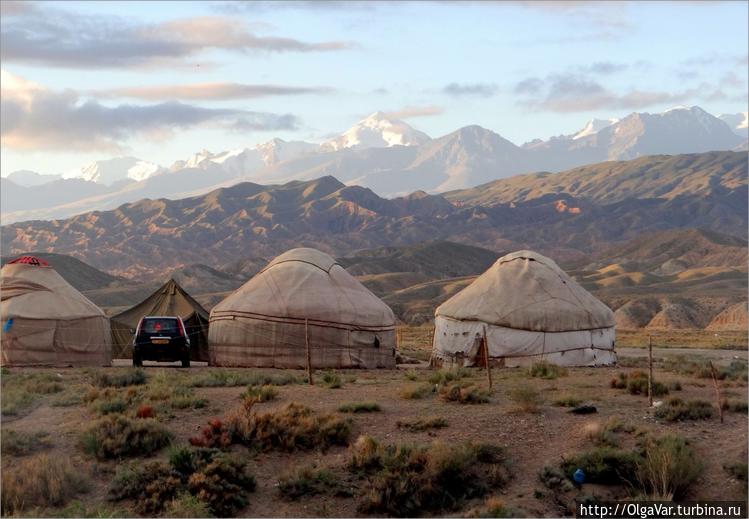

– «Вот она, стоянка», – радостно завопили мы, сумев разглядеть в темноте всего в нескольких десятках метров от себя еле видимые силуэты киргизских юрт, специально предназначенных для ночлега.

Куда нас увело, никто так и не понял. Блуждание среди ночи по бескрайним барханам только прибавило адреналина. На следующее утро попытки отыскать поле, по которому металась в ночной тишине машина, успехом не увенчались. Вот такая мистика Мертвого озера. Правда, самого озера в ночи видно не было, поэтому встречу с ним отложили до утра и рухнули спать.

Рассвет над озером

Еще солнце не встало, а я уже на ногах. Пропустить рассвет, банально проспав его, не хотелось. Одно дело рассвет в городе, где уже почти совсем яркое солнце показывается из-за серых домов, а другое — здесь, у озера, в окружении хребта заснеженных гор Терскей Алатоо, видящих первыми пробуждение светила, льющего на их вершины прозрачный розовый свет.

Еще немного, и розовые горы стали оранжевыми с яркими вставками полосок красно-коричневых песчаных скал, а затем и вовсе поблекли, накрывшись одеялом лиловых туч.

С юга котловину озера Иссык-Куль замыкает хребет Терскей Ала-Тоо (средняя высота 4500 метров), поднимающийся в своей высшей точке до 5 с лишним тысяч метров

Только после гор просыпается озеро.

Его чуть сероватая поверхность постепенно оживает, наполняясь синими красками, а окружающие озеро песчаные ближние холмы начинают светиться жёлтым сиянием.

Цвет воды и скал меняется каждую минуту. Так выглядит озеро и окружающие его холмы в начале рассвета:

Через какое-то время то же место будет выглядеть совсем по-другому:

И чем выше поднималось солнце, тем больше гладь воды светлела и становилась голубой, отражая пожелтевший покатый берег, покрытый редкой растительностью, весьма примечательной.

Достопримечательности озера

На правой стороне берега мое внимание привлекают кусты высотой до полутора метров с красивыми ярко красными бусинками мелких цветов, облепивших тоненькие веточки.

Это распространенное в Киргизии реликтовое растение, сохранившееся с доледниковой эпохи, называют здесь эфедрой. Именно это растение и дало название лекарственному препарату — эфедрин. Использовали эфедру в народной медицине Средней Азии и Китая с незапамятных времен, считая его незаменимым средством для повышения давления, лечения ревматизма и других недугов.

В России 19 века траву с красными бусинками красных цветов связывали с именем крестьянина Самарской губернии Федора Кузьмича Муховникова, пропагандировавшего отвар растения для лечения многих болезней. Отсюда и другое название эфедры – «кузьмичева трава»

На другом краю повстречались кусты с черной ягодой. Но определить растение не удалось. Никто его названия не знал. На всякий случай пробовать не стала...

Обойдя озеро с левой стороны, я обнаружила небольшой перешеек, за которым раскинулось еще одно озерцо, намного меньшее, чем первое. Говорят, что еще год назад, второго озера здесь не было. Так что не исключено, что спустя какое-то время могут появиться еще другие, либо те, что имеются, навсегда исчезнуть…

Возникает закономерный вопрос, откуда здесь взялись эти озёра. Объяснение достаточно просто. Уровень воды в Иссык-Куле изменчив. Вода то опускается, то поднимается, затапливая низины, и снова отступает, оставляя за собой небольшие водоемы, рожденные великим озером. Со временем связь с «родителем» полностью не теряется, и «отпрыски», начиная жить своей самостоятельной жизнью, продолжают подпитываться подземными перетоками. Как считают в этих краях, именно так и возникло в 2001 году Мертвое озеро Иссык-куля.

Впрочем, другое название Мертвого озера — Соленое — больше оправдывает это имя, поскольку уровень содержания соли в воде действительно достаточно высок (70%).

Так что любителям- рыболовам рыбки никогда не дождаться, кроме мелких организмов, способных существовать в соленой среде, например, увиденных мною во множестве мелких красненьких рачков, похожих на тех, которыми питаются фламинго. Но вот фламинго в Киргизии, к сожалению, не водятся. А как было бы красиво, почти как

В горах Боливии, где есть тоже свое соленое озеро, только совсем-совсем непохожее на это. Вместо фламинго в озере плавали маленькие дикие уточки.

В горах Боливии, где есть тоже свое соленое озеро, только совсем-совсем непохожее на это. Вместо фламинго в озере плавали маленькие дикие уточки.

Впрочем, тем, кто совсем не умеет плавать, утонуть здесь всё равно не суждено. Вода выталкивает тело из своих неглубоких глубин, удерживая его на своей поверхности как поплавок.

И хотя это озеро еще молодое, но оно уже успело снискать признание у многих, кто верит в целебные свойства покрывающей берега и дно озера иловой грязи, по своей консистенции похожей на глину.

Может, потому Мертвое озеро еще называют Кара-кёль, что значит – Черное озеро. Грязь здесь не только черная, но есть и голубая, и даже зеленая. Считается, что голубая благотворно влияет на кожу, а черная помогает тем, кто испытывает проблемы с суставами. Кстати, видела табличку на берегу, что грязь вывозу не подлежит. Не знаю, соблюдает ли народ эти правила, но по словам тех, кто был здесь не впервые, количество грязи значительно поуменьшилось с прошлого года.

Пребывание на территории Мертвого озера платное, даже, если вы не собираетесь купаться и обмазываться грязью. Так что придется выложить 50 сомов

Вера в чудодейства – штука великая. Как только солнце поднялось над озером, к нему стали подтягиваться вновь прибывшие любители побарахтаться как хрюшки в грязи.

Затем нужно подсохнуть, чтобы грязь передала телу свои целебные свойства:

И только после всех процедур неспешно приступить к чаепитию:

Говорят, летом здесь не протолкнуться. Но в начале сентября, когда сезон закончен, можно сосчитать весь народ по пальцам – не больше одного-двух десятков. И хотя вода практически уже не прогревается, оставаясь почти холодной, это мало пугает «чертенят». Ведь не всем каждый раз хочется отдавать 200 сомов за то, чтобы смыть «грязь» с себя в душе.

Впрочем, есть вариант и получше, известный немногим. Буквально 400 метров отделяют Мертвое озеро от его «родителя» — невидимого отсюда Иссык-Куля. Каково же было мое удивление, когда, поднявшись на бархан, передо мною открылось оно – знаменитое озеро с прозрачно-бирюзовой водой, сверкавшей на солнце. С ним мы еще не раз встретимся….

А пока вернемся к чудодейственному Мертвому озеру, откуда, впрочем, уже пора уезжать не без некоторго сожаления. Несколько витков по песчаной дороге, и самое соленое озеро Киргизии вскоре исчезло за ближним холмом. Словно и не было его...